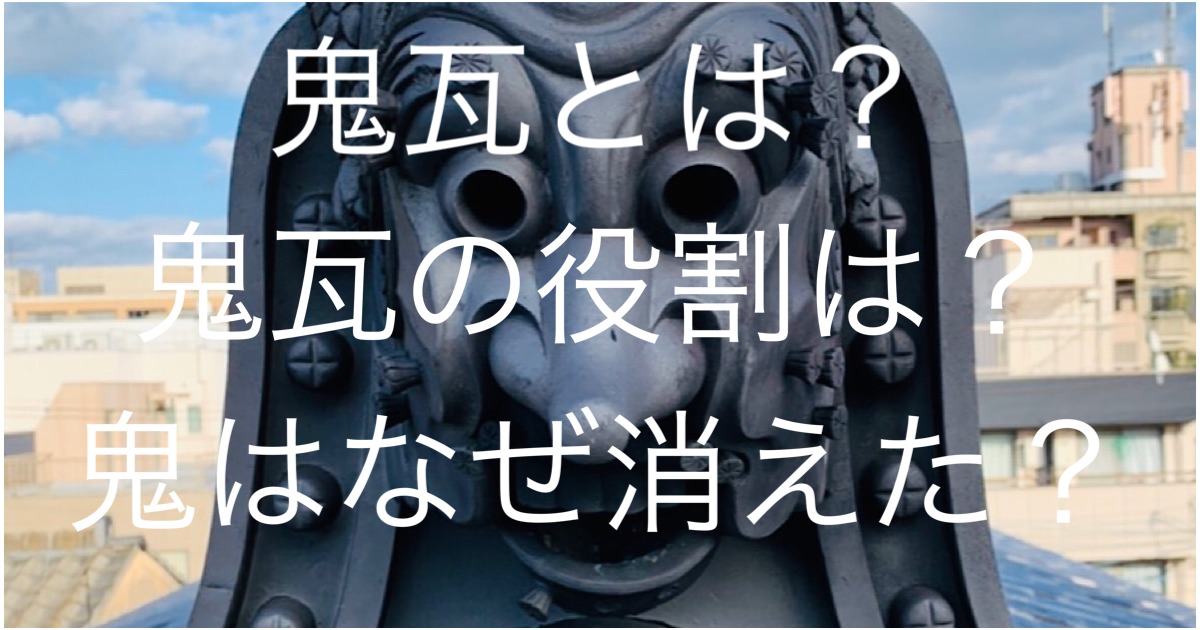

文字通り屋根の顔を決める”鬼瓦”

今回は鬼瓦の歴史と、鬼瓦の役割についてご紹介したいと思います(^^)

とは言うものの、鬼瓦の歴史はあまりにも深く、学者さんが扱うレベルの壮大なテーマなので軽く触れるだけにしたいと思います、、、^_^;

鬼瓦とは

現在、瓦の種類は1200種類以上あると言われています。その中には、人やモノを風雨から護る実用的な瓦だけではありません。

瓦の中には、「飾り瓦」と言われるものがあります。飾り瓦とは、様々な紋様や形、細工が施された瓦で、一番有名なものはやはり「鬼瓦」でしょう。

鬼瓦は魔除けや守り神とされていますが、その表情は怒った顔や笑った顔など、多種多様に存在します。

そもそもなぜ「鬼」瓦なのでしょうか?現在、どの住宅を見ても「鬼」は存在しません。一体いつから鬼がいなくなったのでしょうか?

鬼瓦は”家主の思い”を反映

古都・奈良で50年以上飾り瓦を作り続けてきた”鬼師”故小林章男さんは、鬼瓦について著書の中で次のように語っています。

鬼瓦は、家を守るために使われたのですから、それにふさわしい考え方、理由があったはずなんです。強い神様であることを表すために表現の仕方を変えたり、持ち物や額飾りを変えたり。そういう意味で、昔の人はバラエティに富んだ瓦をつくっていますね。

NHK出版 瓦屋根(NHK美の壺)より引用

各地で戦や一揆などが頻繁に起こり、武士の時代になると「恐ろしい面相の鬼瓦」が現れました。

また、戦乱の世に平和を願った寺院などでは「宝珠(仏の教えの象徴)がついた鬼瓦」が現れ、仏の知恵で泰平の世にしたいという願いが込められています。

つまり鬼瓦には、その時代に生きる人々の考えや思想が反映されているということを裏付けているのです。

鬼が消えた訳

江戸時代後期になると、一般市民の間でも瓦葺きの家が増え始めました。

すると、ご近所に「鬼の顔」を向けるのは申し訳ないというところから、鬼は敬遠され、代わりに商売繁盛の恵比寿様や鶴亀、火除けの願いから「水」と刻まれた鬼瓦など「縁起物」という瓦が備え付けられるようになりました。

こういった経緯から、現在のように、鬼は民家からいなくなり、寺社仏閣でしか見られないようになったのです。

現代民家の鬼瓦

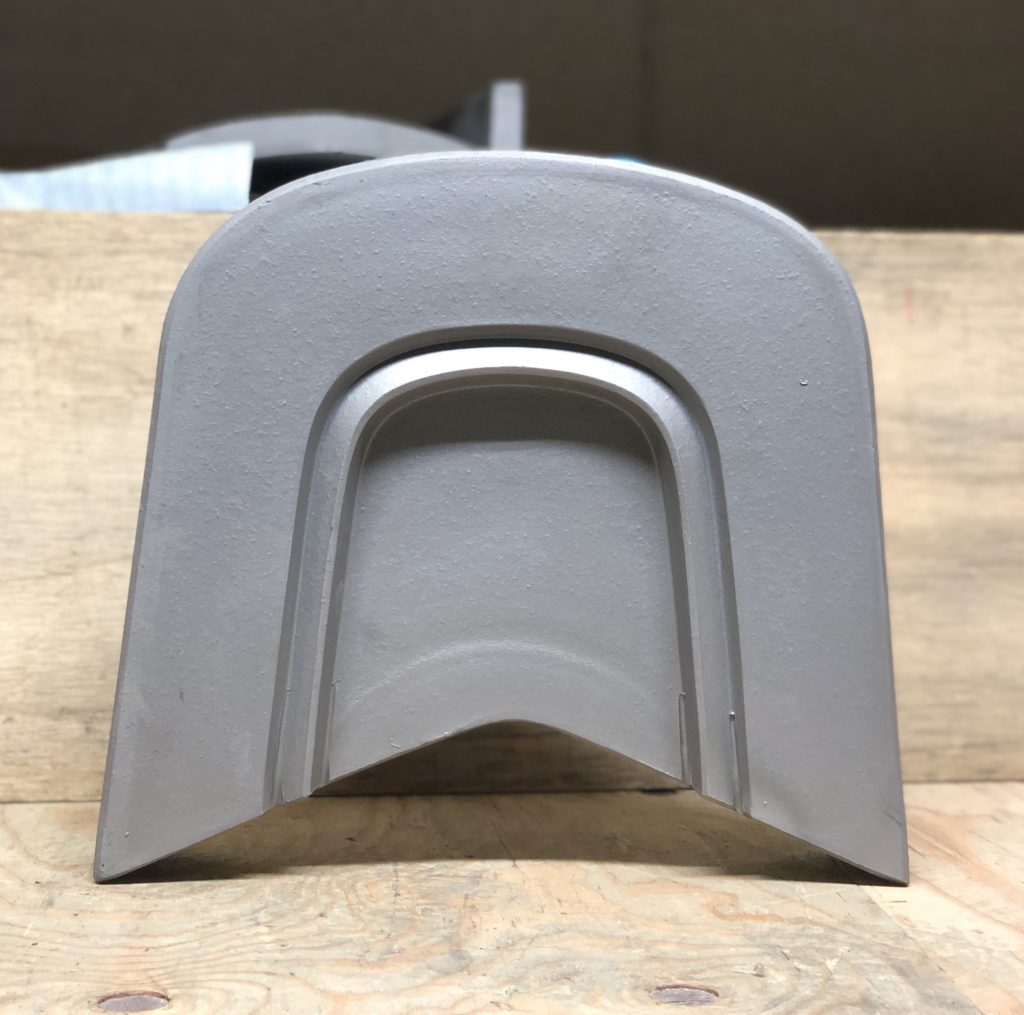

現在最も多く出回っている鬼瓦が次の2つです。(地域にもよると思いますが、、、)

海津鬼瓦

雲付鬼瓦

海津鬼瓦は、鬼瓦の中でもシンプルな形状の瓦であり、屋根を軽快にスッキリとした印象を持たせたい場合に用いられることが多い鬼瓦です。

雲付鬼瓦は、雲は雨を連想させ、家を火災から護るという願いが込められています。

大きさや装飾が少し異なる場合がありますが、多くはこの2つだと思います。

特注の鬼瓦

古鬼瓦の復元や御施主様の意向などにより、鬼瓦を特注で焼くことがあります。既製品の鬼瓦ではなく、型がない一点モノで作るため、お値段は高くなりますが、言わば世界で一つだけの鬼瓦ができる訳です。

特注の鬼瓦

この鬼瓦は真ん中に”山本”と表記され、家主の名前が装飾されています。他にも家紋や、ロゴマークが装飾されたものもあります。

以前、鬼瓦作りを体験した時に、鬼師さんが「鬼の形に正解はないですから、自由に作ってください」とおしゃっていたことがありました。

小林章男さんの言葉にもある通り、本来型などは存在せず、鬼瓦の形は作り手の思想や考えによって形成されるものです。

特注の鬼瓦は、理想の造形を鬼師さんに伝えれば作っていただけます。大きさや形によってお値段は大きく変動しますが、鬼瓦の寿命は非常に長いため、ほとんどの場合一生に一度のお買い物になると思います。

ぜひ一度、ご自分で考えられた鬼瓦をご自宅の屋根に付けられてみてもいいかもしれませんね(^^)

家を見守り続ける鬼瓦

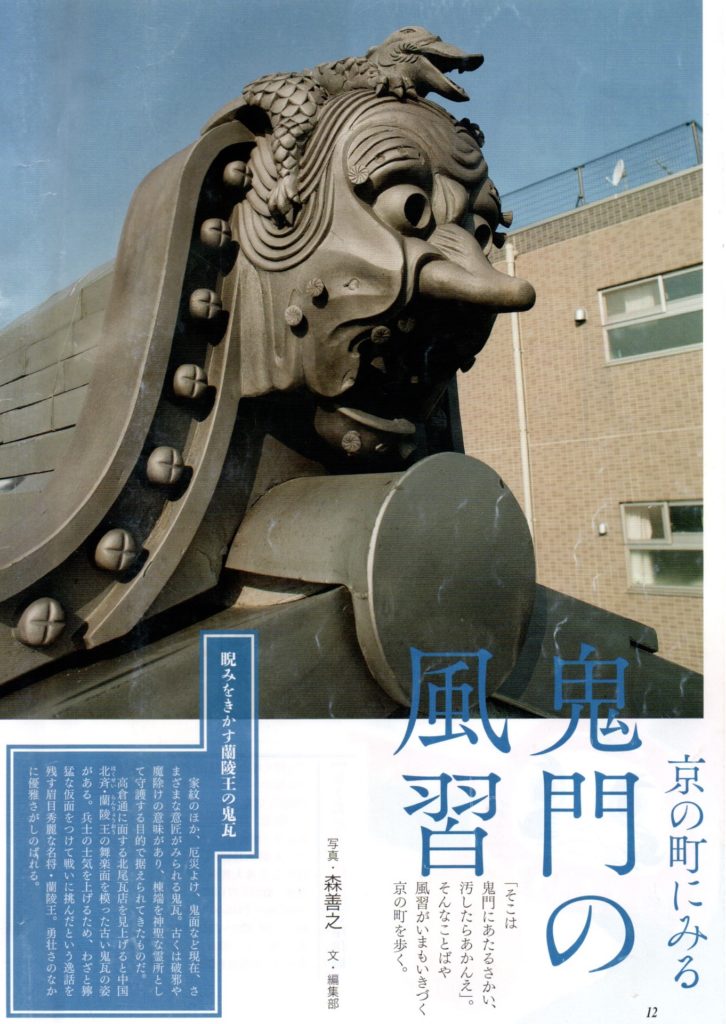

弊店の大屋根を飾る鬼瓦は、現在の事業所を建て替える前からあったもので、かれこれ100年以上屋根の上から見守り続けてくれています。

この間に多少の修復はしたものの、鬼瓦は多くの人にとってその人の一生を見守り続けてくれる存在だということです。

家を見守り続ける鬼瓦

弊店の鬼瓦は「蘭陵王(らんりょうおう)」と言い、蘭陵王は中国の武将でした。

有名な逸話には、「その美貌が兵士たちの士気を下げてしまうことから、常に仮面をつけて戦った」とあります。

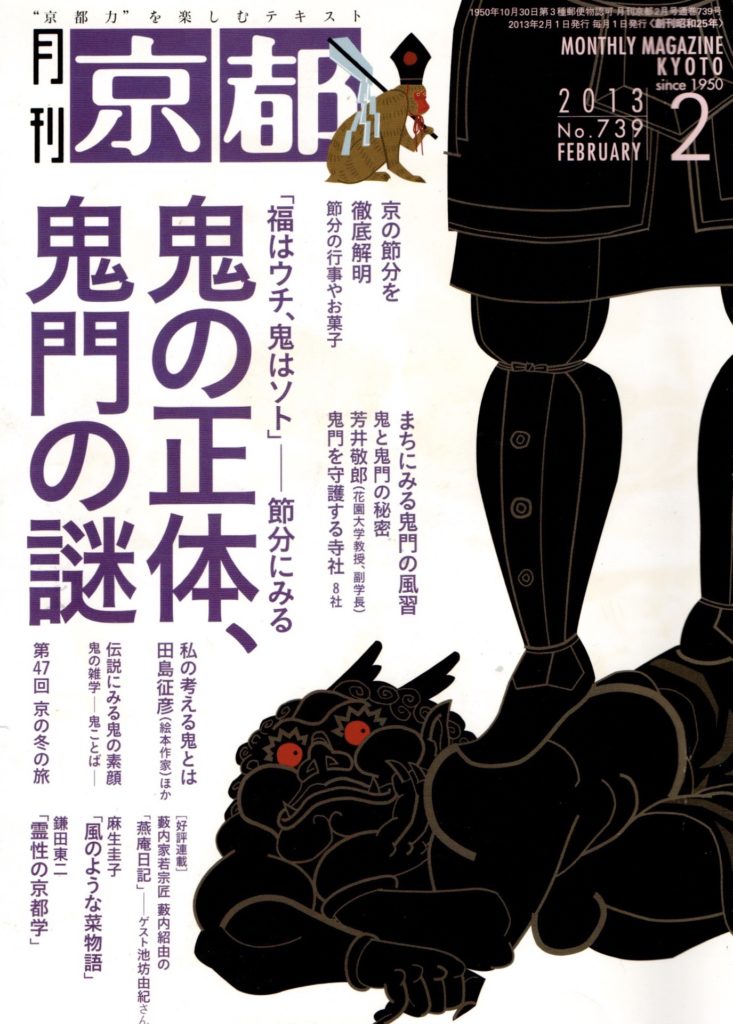

かなり面白い作りで、珍しいことから鬼師さんや雑誌社の方が取材に来ていただいたことがありました!^_^

蘭陵王の鬼瓦

月刊京都

終わりに

近年では、屋根を飾る鬼瓦は既製品ばかりになってきましたが、鬼瓦は代々受け継ぐことができるものです。

一生に一度のお買い物。この記事を読んで「自分で考えた鬼瓦を作ってみたい」と関心を持っていただければ幸いです!(^_^)

ありがとうございました!